<株主の目から見たこれまでの流れについてわかりやすく解説しましょう>

今進行中の、個人投資家の存在・利益を著しく脅かす上場企業経営者達の不当な再編行為についてお話します。

それはUSEN(HC:4842)によるインテリジェンス(JQ:4757 9/24上場廃止)の株式交換による完全子会社化です。

私はインテリジェンスの株主です。

重要なポイントを以下にまとめました。

○親USENと子インテリの両方を兼任する経営陣による権限乱用で、子会社とその株主を犠牲にした疑いの強い

親会社優先の経営再建。

(USEN代表取締役社長兼インテリ会長で創業者の宇野氏と

インテリ代表取締役社長兼USEN取締役の鎌田氏の両氏 インテリ株持株比率USEN37.6%と鎌田氏3.4%)

○安定的有配当インテリ株から無配転落USEN株への株式交換、すなわちUSENがインテリ株主に還元されるはず

の配当をすべて奪い、株主には当面還元は無し。

○株式交換比率発表(=1:238)と同時にUSEN大幅赤字下方修正発表、

直近の市場株価動向・業績を根拠にしていた株式交換比率の妥当性が失われ、結果、インテリ株主に大幅に

不利な交換比率に。

○その交換比率の不当性について問われた鎌田氏は、交換比率の交渉では当然大幅赤字下方修正は開示前に

加味して決定した、と回答、

そして実はその大幅赤字のほとんどがインテリ株暴落による投資損失引当金なのです、とインテリ側に負い目が

あるように匂わせた。

が、それは2年前、宇野氏が苦境のUSENの増資引受(1株1138円)と引き換えにインテリ株を36.4万円

(9/22最終売買日終値4万3250円)という高値でUSENに買い取らせたことが今日の巨額の投資損失引当金の元凶

詰まるところまったくのUSEN社の問題であること。

(これ、株式交換と同義ですね。交換比率に換算すると(1:319)になります。当時ですが、USEN社は

社長の持株に対してはこのような高評価で買取したのです。)

そもそも交換比率と同時に業績修正を発表すること自体が常識を逸脱しているのですが…。

○以上のような悪材料が作為的に出され、上場廃止の期限付きも相まって株価は急落を続けました。

株主には、大損切りか、本意でない株式交換に渋々応じるか、それとも反対株主として株式買取請求するか、

それらすべて苦痛でしかない選択肢しか与えられませんでした。

そして会社側は利益が相反するその最後の不確定要素、反対株主の買取請求に対し、配慮を一切排除し、

上記通り作為的に下げられたと言える上場廃止前の売買最終日の終値4万3250円という価格を提示してきました。

これには私もさすがに開いた口が開きませんでした。(法的な考えに基づく妥当価格は後ほど述べたいと思います)

以下に株式交換による完全子会社化が発表された直後の記事を載せます。

[株価急落の理由]インテリジェンス、USENによる合併で豊富な流動性資産の行き先は?

2008年07月14日22時06分 / 提供:ダイヤモンド・ザイ・オンライン

7月1日、総合人材サービス大手のインテリジェンス(4757・JASDAQ)は9月30日をメドに、

USENの完全子会社になると発表した。

USENが株式交換でインテリジェンスを傘下に収めた後、09年春に共同持株会社を設立する予定。

株式交換比率はインテリジェンス1株に対してUSEN238株となった。

7月11日終値はUSEN332円、インテリジェンス6万5800円。理論上ではインテリジェンス1株に対し、

7万9016円分のUSEN株が割り当てられることとなる。

7月10日に行われた合同説明会では、USENの法人営業網や映像配信サイト「GyaO」の活用、

J−SOX(会計不祥事などを防止するために新たに整備された法規制)法対応費用などの上場維持

コストの削減をシナジー効果(相乗効果)に挙げているが、具体的な数値は示されなかった。

業績面での貢献はほとんど見込めず、株式交換で交付されるUSEN株を保有するメリットはないだろう。

つづき

同社では、USENの全国193カ所の営業網を活用して、有線放送、カラオケなどとともに、

パート・アルバイトなどの求人広告をクロスセル(関連する別の商品の購入を併せて促す販売手法)する方針だが、

商材の性質が大きく違うことやUSENの営業社員への教育が行き届くかを考えると、即効性は期待できないだろう。

■インテリジェンスの流動性資産でUESNの負債圧縮の可能性

7月10日のプレスリリースでは「経営資源の最適化」がうたわれている。

インテリジェンスは08年5月末時点で100億円程度にのぼる現預金などの流動性資産を保有し、

株主はこれがM&Aなどの成長投資に資金が振り向けられることを期待していただろう。

しかし、グループの「経営資源の最適化」という観点に立つと、

DEレシオ(有利子負債÷自己資本)4.6倍と財務体質の脆弱なUSENの負債圧縮に使われる可能性が高い。

人材ビジネスという成長産業で思い切った経営を行うインテリジェンスに期待していた株主にとって、

USEN株の保有メリットはないと考える。

この記事は、アナリストが両社の状況を客観的に見て書かれた的確な見解だと思います。

会社側はシナジーを強調するばかりで、USENの苦しい財務状況については一切触れませんが、

現実は以上のとおりの状況で、今回の再編は、子会社が親会社の財務を助ける逆救済型M&Aの

色合いが極めて濃いものです。

それは、冒頭の重要ポイントの一つで述べたUSENのインテリ株主からの配当の横取り一つを見ても

明らかでしょう。

○本株式交換の日程

本株式交換に係る基本合意書締結(両社)平成20 年7 月1 日

臨時株主総会基準日公告(両社) 平成20 年7 月2 日

本株式交換決議取締役会(両社) 平成20 年7 月10 日

本件株式交換契約締結(両社) 平成20 年7 月10 日

臨時株主総会基準日(両社) 平成20 年7 月17 日

本株式交換承認臨時株主総会(両社) 平成20 年8 月28 日

インテリジェンス最終売買日 平成20 年9 月22 日

インテリジェンス上場廃止日 平成20 年9 月24 日

本株式交換の予定日(効力発生日) 平成20 年9 月30 日

本株式交換の株券交付予定日 平成20 年11 月下旬

○インテリジェンスの臨時株主総会(8/28)での議案の賛否数

有効投票数 272,256個

賛成票 203,655個

反対票 68,093個

棄権票 508個

以上、有効投票数の2/3以上の賛成により株式交換による完全子会社化は可決されました。

しかし約1/4が反対するという通常の総会では見られないかなり珍しい事態となりました。

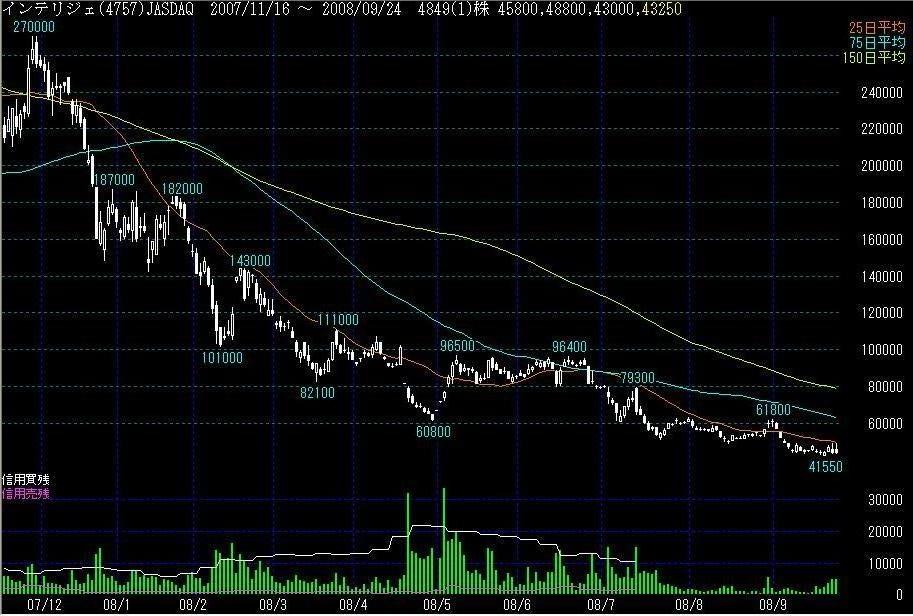

○インテリジェンス株株価推移について

USENとの株式交換の基本合意が発表された7/1は株価は約8万円でした。ここから下落が始まりました。

7/10に株式交換比率とUSENの業績下方修正が同時に発表され、寄りは交換比率を素直に受けて急騰して

始まりましたが大幅赤字のUSENの大暴落につられ恐ろしい寄り天井となり、この日からさらに暴落が始まり

ました。この日の終値6.5万円程。

それ以降USENとの交換比率に対する鞘は開くばかり、10%、20%、30%、40%・・・と開いていきます。

前代未聞の異常な乖離です。

これにも理由があります。

7/10の株式交換契約正式合意で9/24の上場廃止が決定しました。

これにより投信・ファンドの処分売りが大量に始まりました。

USEN株を空売りすることでヘッジ出来れば一方的な処分売りもそう多くはならないと思うのですが

今のUSEN株は信用売りの出来ない非貸借銘柄なのです。おまけに赤字の無配株。

赤字無配株は強制的に外すところもあるそうですが、とにかく投信・ファンドは逃げ場なく怒涛の処分売りに

出たようです。

これが暴落の一番のきっかけになったと思われます。

しかもインテリジェンス株は貸借銘柄、その売りに便乗した空売りの売り崩しも出て下げは加速していき

ました。

投信などの大規模な処分が終わった後、さらにまとまった売り需要が待ち受けていました。

大量の信用買い残です。

交換比率が1:238とキレイな数字でないことや各々の上場取引所の違いなどを理由に

子会社株上場廃止・株式交換成立後の信用建玉の引き継ぎがなされない証券会社が多く存在したため、

上場廃止前に建玉の強制決済を迫られるのを恐れて薄い板の中、投売りが毎日五月雨のように続いて

きました。

結局最後まで両社の株価の鞘は、一般的な株式交換のようには縮まりませんでした。

過去の株式交換を知る限り前代未聞の状況です。

そして前述の通り、上場終値は数年来の新安値あたりの4万3250円で取引を終えました。

(売買最終日もストップ安を何度もつけていた状況でした。)

これは、財務内容が悪化しているUSEN株を欲しくない株主が多く、

また、交換に応じたら新USEN株が売却可能になる9/30に一斉に出される壮絶な売りの発生を恐れてのこと

ではと思われます。

もちろん最近の市場の低迷も相当影響していますが、下落率はその影響を大きく逸脱しています。

経営陣はもうUSENの株価にしか興味はないのでしょう。

逆に、インテリ株の恐怖心を植えつけられるような一方的な暴落で、

私のように不満を持つ株主に株を投げさせ、株主の入れ替えを謀っていた気もします。

このようなひどい有様でした。

この一件、私はもう株式投資の自己責任の範疇を超えていると思っています。

株主価値の毀損や株価の暴落が、株主への裏切りとも受け取れる経営陣の作為に由来しているのですから。

臨時株主総会で経営陣の説明を実際に聞いて確認するまで、

現在の上場企業でこのようなことがあからさまなことが行われるとは思ってもみませんでした。

ライブドア以降、すでに新興企業への信頼はかなり失墜していますが、

また嫌なトラウマになって株(特に新興系)を買って持ち続けることなど怖くてできなくなりそうです。

○株主の最後の砦「反対株主の株式買取請求」について

「株式買取請求権」 再編に反対の株主は議案に反対して権利発生、議案が可決されても、その権利を行使して、

「公正な株価」で会社に買取請求をできるという少数株主保護も考慮された法律です。

(通常の企業再編では一定の評価を受けるのが普通で、株価が著しくまた長期に下落することは珍しく買取

請求に出る人は極めて少ないのですが。)

最悪、価格で合意に至らなければ裁判所へ価格決定の申立てもできるらしいのですが弱小個人投資家がそこまで

やるのはなかなか大変なことです。

再編発表当初、まだ今回の再編の真意やその背景を完全に汲み取れずにいたのですが、

前述のとおり、シナジーを期待した普通の再編の場合とは程遠い、知れば知るほど嫌になる再編目的と、

呆れるような株価の暴落劇。

損切りか、嫌々株式交換に応じるか、それとも何かと面倒な買取請求に出るか、選択を迫られました。

私は、事の経緯を考える度に、これは泣き寝入りなどせず、買取請求に出るしかないと結論に達しました。

決議を反対した株主は皆そうしたいでしょうが、お金・時間・手続き・買取価格の行方などの問題で諦める人

が多いでしょう。

私ももちろん厳しい状況であり、そうしたい気に駆られたことは言うまでもありません。

買取請求受付期間(9/10〜9/29)です。

まともな会社ではなさそうなので、前述の市場の低迷株価を盾に相当低い買取価格を提示してくることも

ある程度予想していましたが、前述の通り、想定しうる最低最悪の価格を提示してきました。

新会社法で「公正な価格」と表現されていますが、旧商法の「「決議がなければ有したであろう」公正な価格」

が元となり、

一部賛成株主に対しての拡大解釈でその文面が消えたらしいのですが、それを都合よく悪用しかねないかと

危惧していましたが、まさにその通りになりましたね。

当然算定根拠を求めるつもりですが、こちら側もしっかりとした算定根拠で買取価格を出しておかなければ

話になりません。

私は「決議がなければ有したであろう公正な価格」を根拠にし、また決議案での会社側の交換比率の算定でも

根拠にもなった、

「市場株価法」を用いて計算、再編開示(7/1基準)前の1ヶ月〜6ヶ月の平均株価約8.7〜10.7万円、

これをベースに考えていきたいと思います。

これにプラスする要素については、前述の子会社株主の配当等の株主資本の横取りでわかる通り、本株式交換で

明確に発生している親会社の「支配権プレミアム」などが考えられます。

株式価値評価方法は、上場会社の場合「市場株価法」の使用はほぼ必須で、それと同時に同等の重要度で

「DCF法」、ほかにも「類似企業比較法」「収益還元法」など複数の評価法が併用されます。

ただ裁判まで行っても「市場株価法」で決まることがほとんどのようですが。

「DCF法」などは、評価価格がより高くなることが多いのですが、鑑定が難しく鑑定費用が莫大なものになる

ことが原因のようです。(カネボウの訴訟では株主が頑張ってDCF法で決まったそうですが)

この鑑定費用というのが問題で、私でもすぐに出来るほど簡単な「市場株価法」ですら数百万円もの鑑定費用を

取られたりする場合もあるようです。

この点は、株主保護の趣旨から大きく外れた問題であり、早急に改善してほしいものです。

費用面では弁護士を雇うか否かでも大きく左右しますが、今回の件は少数株主が力を合わせて「合同裁判」を

するのが得策であるのは間違いないでしょう。

以上、株主にとっては難儀なことばかりです。

株主を軽視し、このような状況に追い詰めるこの会社の経営者には本当に怒りを覚えます。

それでも今後の株式投資の悪しき先例にはなってほしくないので、私はやれるだけのことはやってみるつもりです。

(平成20年 9月28日 株主会管理人)